この記事を読んでいるあなたは、このようなことを考えているのではないでしょうか。

webライターの案件に取り組むとき、リサーチは意外に時間がかかります。

とはいえ、リサーチに時間をかけすぎると、他のやるべきこと(本業や家事)に時間を使えなくなります。

そこで、今回は

- リサーチの具体的なステップ

- リサーチを効率よく行うポイント

- リサーチの目的やメリット

- リサーチに活用できるツールやサイト

について、実際のキーワードを用いて解説します。

リサーチの時間を短縮するための方法や、活用できるツールなどについても述べているので、ぜひ最後まで読んでください。

目次

webライターのリサーチ方法を5ステップで紹介

webライターのリサーチのステップは

- 読者を想定する

- 指定されたキーワードで検索する

- 記事の構成を考える

- 必要な情報を調べる

- 参照サイトのURLを記載する

上記の流れです。

それぞれのステップについて、具体的なキーワードをふまえて解説します。

読者を想定する

はじめに、クライアントから指定されたキーワードの読者(ターゲット)をイメージします。

記事の方向性を決めるうえで、読者を想定するのは重要です。

例えば、「転職 年収交渉」であれば

- 転職活動を始めて行う

- 転職の年収交渉の方法が分からない

といった方がターゲットとなります。

また、「高校 卒業後 進路」であれば

- 高校卒業後の進路を迷っている

- 大学進学や就職のメリット・デメリットを知りたい

といった方(主に高校1・2年生)が検索します。

- キーワードを検索する方は、どのような人なのか

- どのような悩みを抱えているのか

について考えることがポイントです。

指定されたキーワードを検索する

読者をイメージした後は、実際にキーワードを検索します。

読者のニーズを把握するうえで、キーワード検索は欠かせません。

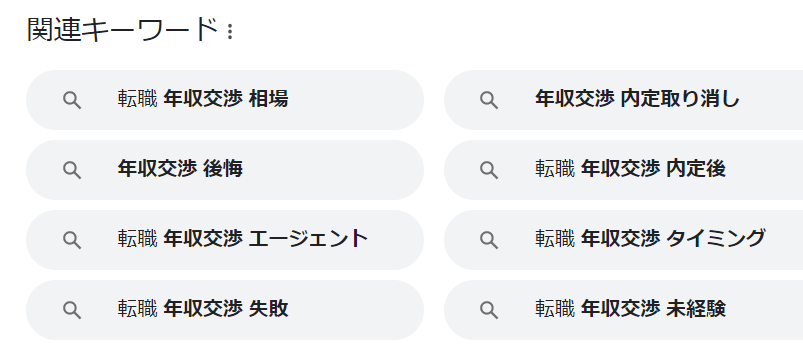

Googleでキーワード検索を行うと、下段に関連キーワードが表示されます。

関連キーワードとは、あるキーワードで検索する方にとって関心が高いキーワードのことです。

「転職 年収交渉」でgoogle検索を行うと、以下のような関連キーワードが表示されました。

「高校 卒業後 進路」であれば、以下の通りです。

関連キーワードは、ラッコキーワードでも見つけられます。

調べたいキーワードを検索すると、以下のように表示されます。

(参照元:ラッコキーワード)

キーワード検索を通して、読者のニーズの把握につとめましょう。

記事の構成を考える

キーワードを検索した後は、記事の構成を考えます。

クライアントから文字数を指定されている以上、あれもこれも盛り込むわけにはいきません。

- 読者が最も知りたい情報

- 知っていると読者の役に立つ情報

- 知らないとデメリットが生じる情報

上記のポイントをふまえて、Google検索やラッコキーワードで確認した関連キーワードをもとに優先順位を立てる必要があります。

「転職 年収交渉」であれば、失敗しないための方法が重要な情報です。

「高校 卒業後 進路」であれば、進路を決めるうえで大切なことを把握すれば、進路を決めやすくなります。

構成を考える場合、ラッコキーワードの見出し抽出機能も活用できます。

(この機能を知った時、とても驚きました。)

「見出し抽出」をクリックし、右側の矢印のボタンを押すと見出しが表示されます。

(参照:ラッコキーワード)

読者が特に知りたい内容を前半に並べることも意識して、記事の構成を検討しましょう。

必要な情報を調べる

記事の構成の作成が完了したら、記事を書く上で必要な情報を調べます。

調べる時の最大のポイントは、情報が正しいかどうかです。

誤った情報を届けると、クライアントだけでなく読者に迷惑をかけてしまいます。

情報が正しいかどうか確認するおもな方法は

- 複数のサイトを確認する

- 権威性の高いサイトを確認する

この2つです。

権威性の高いサイトは、以下の通りです。

- 政府や公的機関の情報(例:厚生労働省・文部科学省)

- 非営利法人が発信する情報(例:財団法人・社団法人)

- 企業の公式サイト(例:リクルート・ベネッセ)

- 専門家が監修に関わるサイト(例:現役の転職エージェントや教育学者が執筆した記事)

上記のサイトを参考に、正確性を意識したリサーチを心がけてください。

参照サイトのURLを記載する

案件によっては、参照サイトのURLの提示が求められるケースもあります。

参照サイトを途中で閉じてしまうと、後からもう1度サイトを探さなければなりません。

二度手間にならないように、参照サイトは提出原稿に記載しておきましょう。

記載しておくと、もう1度調べたくなったタイミングですぐに確認できるというメリットもあります。

webライターがリサーチを効率よく行うコツ

webライターがリサーチを効率よく行うコツは

- 手順を決めておく

- リサーチと執筆を同時に行わない

- 信頼できる情報源をストックしておく

- 案件獲得時に書きやすい分野を選ぶ

この4つです。

それぞれの方法を、1つずつ具体的に説明していきます。

手順を決めておく

リサーチの手順を決めておくと、ムダな時間を費やすのを防げます。

この記事では

- 読者をイメージする

- 指定されたキーワードを検索する

- 記事構成を考える

- 必要な情報を調べる

- 参照サイトのURLを記載する

という手順を紹介しました。

色々な方法を試して、あなたに合った方法を見つけて実践してください。

リサーチと執筆を同時に行わない

リサーチと執筆を同時進行しないことは、記事作成の時間を短縮するうえで有効です。

複数の作業を同時に行うとかえって効率が悪くなり、作業時間が伸びてしまいます。

マルチタスクについて、カリフォルニア大学バークレー校の認知神経科学者であるSAHAR YOUSEF博士は、以下の見解を示しています。

マルチタスクが可能であるというのは幻想です。

1つの作業からもう 1つの作業へとすばやく切り替えることを繰り返しているだけであり、切り替えのたびに時間とエネルギーが余分に失われます。

そのため、1つの作業に集中するほうが、ほぼどんな場合でも確実に効率的なのです。

1つの作業に集中し、それが終わってから次へ移ることで、無駄な切り替えコストを払わずに済みます。

webライターの記事作成にも当てはまる見解です。

リサーチを行う時は、リサーチに専念しましょう。

信頼できる情報源をストックしておく

信頼できる情報をストックしておくと、同じジャンルの別の記事を書く時に役立ちます。

webライターとして様々な案件に取り組むと、以前に作成したジャンルの記事作成を任されることもあります。

情報を最初から調べるのは、非効率です。

権威性が高いサイトをリストアップしておくと、リサーチ作業の時間短縮につながります。

案件獲得時に書きやすい分野を選ぶ

得意分野の案件を選ぶことも、リサーチを効率よく行ううえで有効です。

私自身も、これまで様々なジャンルの案件に取り組んできました。

予備知識がゼロだったジャンルも含まれます。

自身にとって詳しくない(興味がない)ジャンルを選ぶと、ゼロから情報を調べなければなりません。

また、情報が正しいかどうか判断しづらいケースもあり、リサーチに時間がかかります。

一方、詳しい(興味がある)ジャンルであれば、自身の体験談を記事に含められるため、リサーチ時間が短くなります。

自身の得意なジャンルに関する案件に取り組めていない方は、複数の案件獲得方法を活用してみてください。

案件を獲得できる方法は、意外に多いです。

案件獲得方法や受注率を高める方法に関しては、以下の記事にまとめています。

気になる方は、ぜひ読んでみてください。

webライターがリサーチを行う目的やメリット

webライターがリサーチを行う目的やメリットは

- 質の高い記事を書ける

- 記事作成スピードが速くなる

- 様々な情報を把握できる

この3つです

それぞれの内容を、1つずつ順番に説明していきます。

質の高い記事を書ける

質の高い記事を書く上で、リサーチは欠かせません。

リサーチをすることで、

- 読者のニーズや悩みの把握

- 読者にとって必要な情報の理解

- 情報の取捨選択

などが可能になります。

上記の事柄は、読者に価値を提供するうえで不可欠です。

リサーチを行わないまま記事を書こうとすると、何を伝えたいのか分からなくなります。

また、とりあえず情報を盛り込んだだけの質の低い記事ができあがります。

リサーチは、記事作成の土台です。

このことを、念頭に置いておきましょう。

記事作成スピードが速くなる

リサーチをきちんと行うことで、記事作成のスピードが速くなります。

なぜなら、書くべき情報と省くべき情報を選別できるからです。

書くべき情報が分かっていれば、必要な情報を調べるだけで記事作成に取りかかれます。

逆に、書くべき情報が分かっていなければあれもこれも調べることになり、いつまでたってもリサーチが終わりません。

作成スピードが速くなれば、複数の案件を同時に取り組めるようになり、報酬アップにつながります。

様々な情報を把握できる

これまで知らなかった様々な情報を把握できる点も、メリットの1つです。

たとえ得意分野の案件であっても、リサーチを通して知識を深められます。

リサーチを通して色々な知識を身につければ、執筆経験のあるジャンルの案件募集に対して自信をもって応募できます。

webライターがリサーチで活用できるツールやサイト

webライターがリサーチで活用できる主なツールやサイトは

- ラッコキーワード

- Q&Aサイトやツイート

- 書店の本

- Google Scholar

- e-Start

この5つです。

それぞれの活用方法を、1つずつ具体的に説明していきます。

ラッコキーワード

ラッコキーワードは、関連キーワードや上位サイトの見出しの確認に使えます。

読者のニーズや悩みを把握したり、見出しの内容を考えたりするときに活用してください。

Q&Aサイトやツイート

Yahoo知恵袋や教えてgooなどのサイトはもちろん、多くの方が日々発信するツイートを見ると、人々のリアルな悩みを把握できます。

- キーワードを検索する読者の悩みを、いまひとつ理解できない

- 自分で考えた「読者の悩み」が、的外れでないかを確認したい

といった場合に、検索ユーザーの悩みの把握に役立ててください。

書店の本

書店の本はインターネット上の情報と比べて多くの方のチェックが入っているため、情報の信頼度が高いです。

また、わざわざお金を払って購入する方がいる点をふまえると、価値のある情報がたくさん掲載されていると言えます。

- ネット上の情報をまとめるだけでは、物足りない気がする

- 様々な角度からリサーチして、悩みの解決につながる情報を届けたい

といった場合は、書店に足を運んでみてください。

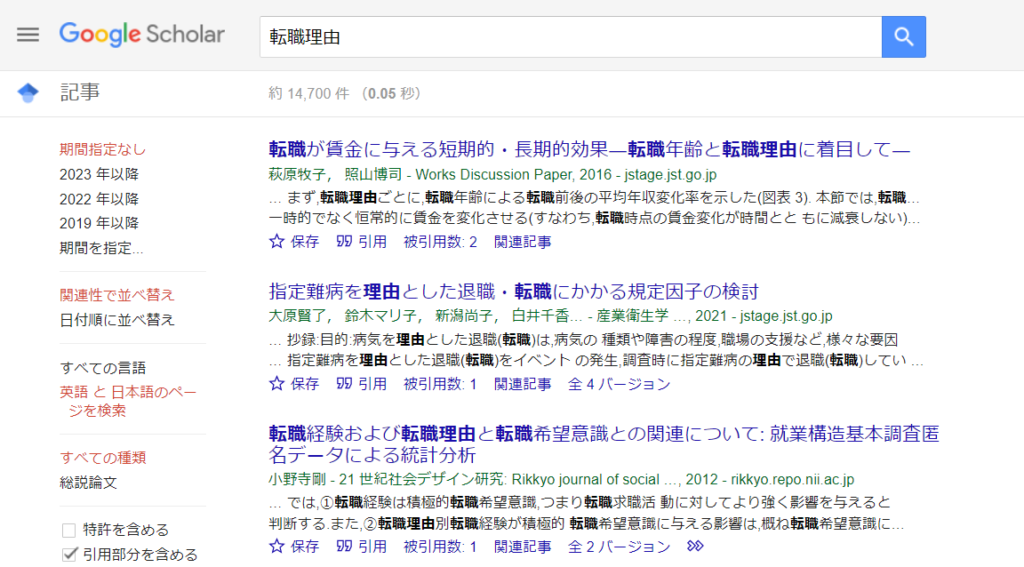

Google Scholar

Google Scholarは世界中の論文を探せるサイトであり、信頼度の高い情報が集まっています。

「転職理由」というキーワードを打ち込むと、以下の結果が表示されました。

(参照元:Google Scholar)

記事の内容に説得力を持たせたい時に、活用できます。

e-Stat

e-Statは、日本政府が発表した統計結果を確認できるサイトです。

「高校 卒業後 進路」で検索すると、1221件の情報が見つかりました。

(参照元:e-Stat)

文部科学省や厚生労働省などのデータをすぐに確認できて便利です。

まとめ:webライターはリサーチを丁寧に行うことが大切!

今回は、リサーチを効率よく行う方法を中心に解説しました。

効率を求めることは大切ですが、時間を短縮することばかり気を取られてはいけません。

リサーチの作業自体が雑になってしまうと、質の高い記事を書けなくなります。

せっかくwebライターとして記事作成に取り組む以上は、読者に価値を届けることが重要です。

そのためには、丁寧にリサーチを行う必要があります。

効率の良さと丁寧さを追求しながら、お互いにリサーチ作業を頑張りましょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

リサーチを効率よく行うための方法を知りたい!